应对复杂性:杠杆与探针的策略性应用

指挥的作用不是让乐团演奏,而且让乐手想要演奏,而不是像独裁者一样把自己的意志强加给他们。----《指挥大师的领导课》

本文一共6500字左右,会涉及:

根深蒂固的还原论倾向

关于还原论

头脑的惯性

何为复杂状态

复杂状态下应对的思路

保持灵活思维和多元视角

促进团队协作和创新

“听过很多道理,依然过不好这一生。”

探针:应对复杂性的有效手段

涟漪作用的敬畏

获得更多信息的行动

多元信息的输入口

杠杆:优化团队管理的法宝

作用于人(机制)而不是事

关注在更高维度之上

结论:杠杆与探针在应对复杂状态中的价值和意义

阅读完成之后你会对复杂系统有更深入的理解,并获得如何应对复杂系统的一些思路。

引言:复杂环境下的挑战

在这个瞬息万变的世界里,我们总是面临着复杂环境下的种种挑战。以团队关系为例,你可以把团队成员想象成一个个独特的音符,它们在一起演奏出了一首美妙的交响乐。然而,当这些音符同时出现在五线谱上时,我们的挑战就开始了。

试想一下,你的团队里有位老实巴交的小提琴手,他总是遵循乐谱;还有位热情洋溢的大提琴手,她喜欢自由地即兴演奏;还有一位充满创意的打击乐手,他总能发现新奇的节奏。在这个五彩斑斓的团队中,每个成员都有独特的个性和优点。然而,这个多样化的团队也意味着复杂的沟通与协作,以及应对不同意见和矛盾的挑战。

在这场复杂的交响乐中,我们如同指挥家,试图让所有音符和谐共鸣,创造出美妙的旋律。然而,这并非易事。我们需要在音符间寻找平衡,引导大家奏响共同的旋律,同时尊重每个成员的独特之处。

这就是我们在复杂环境下所面临的挑战,如同指挥家在交响乐团面前挥舞着指挥棒,我们需要找到一种方法,在充满变幻莫测的五线谱上,引导这个多元化的团队共同谱写成功的篇章。

本文将从还原论开始讨论,并说明复杂问题绝非能从还原论方式能够解决,并最终给出一些思路和手段。

根深蒂固的还原论倾向

关于还原论

在科学哲学中,还原论是一种观点,它认为复杂事物都可以分解成更简单的部分来理解。就像把一个大蛋糕切成一小块一小块,吃起来更方便。

想象一下,你家的电视机突然出问题了。你问你爸爸怎么办,他给你一个建议:“拆了它,看看里面是什么原因。”这种思路其实就是还原论的体现。我们把电视拆开,把复杂的问题分成一个个小问题,然后一一解决。顺着这个思路,一个鸭子[^1],也可能是一堆器官的组合。

现在来看这样来思考一个活生生的鸭子,可能让人难以接受。但对于人们来说这样的思考其实是……

头脑的惯性

我们的大脑喜欢用还原论理解世界,因为它能让复杂问题变得简单。例如,在修理机械、进行化学实验、解数学题、研究生物结构和设计建筑时,我们都会把问题分解成简单的部分。这种方法让我们更容易分析问题,并取得成功。复杂系统的核心冲突在于我们的大脑试图通过简化和归纳的方法理解这个复杂世界,而复杂系统本身具有高度的复杂性、非线性和不确定性。这导致我们在理解复杂系统时面临挑战和困难。以下是一些具体的头脑倾向:

简化:我们的大脑善于将问题简化,以便更容易理解和解决。然而,复杂系统具有高度的相互作用和依赖性,简化可能导致我们忽略了这些关键特征,从而无法充分理解系统的行为。

预测:我们的大脑倾向于寻找规律和趋势,以预测未来。然而,复杂系统具有不确定性和难以预测的行为,这使得我们在预测复杂系统时面临困难。

合理化:我们的思维往往是去合理化整个过程(线性的,可以理解),即认为事物之间存在简单的因果关系。然而,复杂系统往往表现出非线性(不可理解)行为,这使得在理解复杂系统时变得不够准确。

控制:我们的大脑喜欢控制和主导事物,然而复杂系统具有自组织和适应性,这意味着系统在很大程度上是不受我们直接控制的。这种情况下,我们需要学会适应并与系统共同演化,而非试图完全控制它。

虽然我们有系统论等手段来强化我们对复杂世界的理解,比如使用图形,但图形表示并不能完全反映现实世界的复杂性,它仅仅是一种表达方式,用于辅助我们理解系统的行为。你会追问:

何为复杂状态

在现实生活中,我们时常面临许多复杂状态,这些状态往往具有以下特点:

高度互动:在复杂状态中,各个因素相互影响,相互制约,它们之间的互动关系形成了一个庞大的网络。就像一张巨大的蛛网,任何一个节点的变化都可能牵动整个网络,产生不可预知的结果。

蝴蝶效应:即一个微小的初始变化可能引发连锁反应,最终导致巨大的影响。这种现象揭示了复杂系统中各因素间的非线性关系,让我们明白在复杂环境中,小事物可能引发大的变化。

不确定性:由于复杂状态中各因素的高度互动和蝴蝶效应,它们的未来发展很难预测。这种不确定性使我们在面对复杂问题时需要保持警惕和敏感,以便应对潜在的风险和挑战。

自适应性:复杂状态中的系统具有自适应性,它们能够根据环境的变化进行调整和适应。这使得复杂系统具有一定的韧性和弹性,能在不断变化的环境中寻求生存与发展的机会。

多样性:复杂状态通常包含了多样性,表现为各种不同的元素、观点和方法。这种多样性既是复杂状态的来源,也是应对复杂问题的关键所在。例如,在现代社会,对于不同性别和性取向的人员的包容和尊重,这就是多样性增加的一个例子。

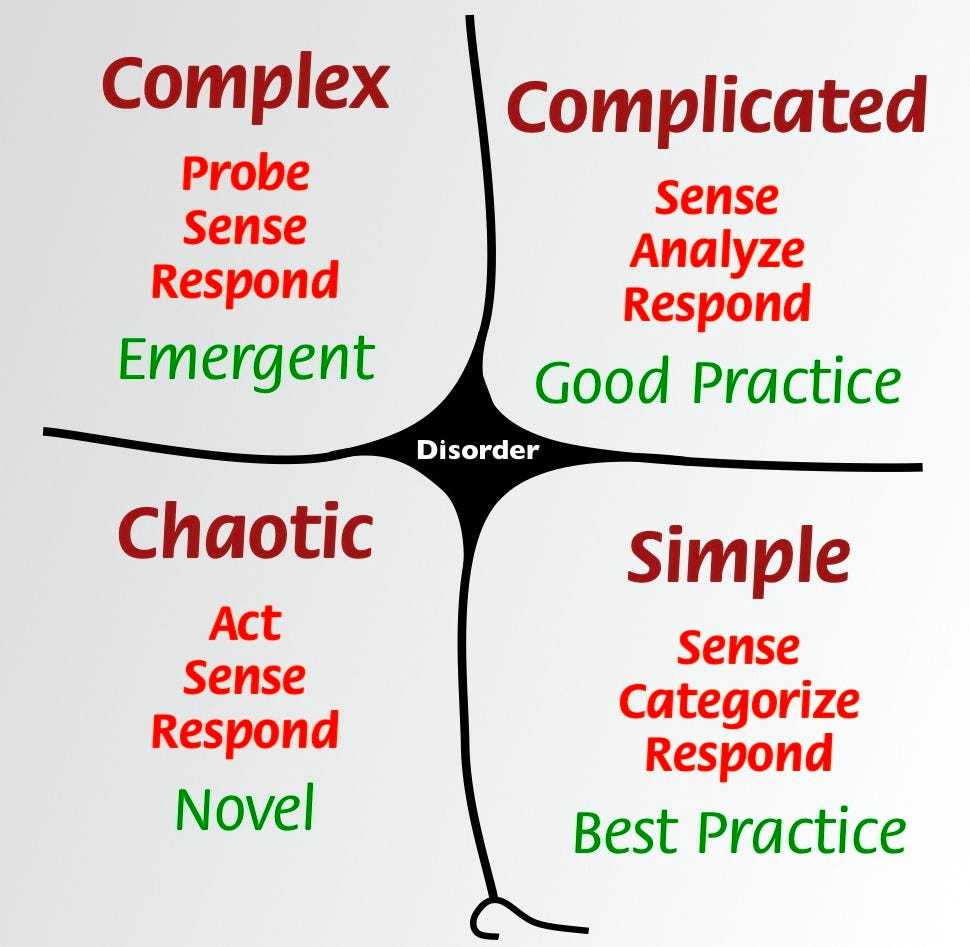

为了更好的理解,我们要引出第一个概念模型:Cynefin 模型[^2],它的创建目的是为了帮助人们更好地理解、分类和应对各种不同类型的问题和挑战。这个模型诞生于知识管理和组织学习的背景下,由戴夫·斯诺登(Dave Snowden)在 1999 年首次提出。

模型主要目的聚集于提高决策效率、改善问题解决能力、促进组织学习与知识管理、应对复杂性和不确定性。

在框架中,对不同的问题类型进行了分类:

简单(明确,清晰)状态:这种情况下,问题的解决方案很明确,因果关系容易理解。这类问题通常可以通过“最佳实践”来解决。例如,如何修补自行车轮胎,我们只需遵循一系列固定的步骤,就能得到满意的结果。

繁杂状态:在繁杂状态下,因果关系依然存在,但不容易直接观察。我们需要通过分析、专业知识和实践经验来解决问题。这里的解决方案通常被称为“良好实践”。例如,管理一个项目,需要根据项目的具体情况调整管理策略,借鉴其他成功项目的经验。

复杂状态:在复杂状态下,因果关系难以预测,因为系统内部的相互作用和动态性。解决这类问题需要进行实验和探索,以找到可行的解决方案。这里的解决方案通常被称为“新颖实践”。例如,在生态系统保护中,我们需要尝试不同的方法来找到最佳的生态保护措施。

混乱状态:在混乱状态下,因果关系几乎不存在或不可捉摸。问题的紧迫性很高,需要立即采取行动。在这种情况下,我们需要采取果断措施,以稳定局势,并逐步将问题转移到其他状态进行解决。例如,在应对自然灾害时,我们需要迅速采取措施,以保护人们的生命和财产安全。

无序状态:在无序状态下,问题的类型尚不明确,无法判断它属于简单、复杂、复杂还是混沌。此时,我们需要收集信息和进行探究,以确定问题的性质并找到合适的解决方案。例如,在研究新兴技术时,我们需要对其进行深入了解,以确定它所面临的挑战和应对策略。

对于上文说到的“还原论”倾向,它在处理简单问题(Simple)以及繁杂问题(Complicated)是合适的,比如修一个电视机,零件再多也有相对一致的维修方式。

By Snowden - Cynefin [^3]

我们讨论的“复杂”就是上面图中左上角的部分。在这部分中,情况是浮现(Emergent)出来的,我们需要探索、感受再响应。在《How to Think With Your Gut》[^4]中 Stewart 描述道:这样的系统是我们无法通过还原主义、分解并了解其工作原理的方法来理解的系统。因为我们的行动会以不可预测的方式改变情况。

团队、战场、市场、生态系统和企业文化都属于这个复杂系统。

在 Cynefin 模型的复杂状态下,我们可以发现 VUCA 和 BANI 的各个元素。易变性(Volatility)指的是事物的变化速度和范围,不确定性(Uncertainty)描述了对未来的预测困难,复杂性(Complexity)表现为多元的相互关联因素,而模糊性(Ambiguity)是指信息和观点的不明确性。同样,脆弱性(Brittle)指的是系统容易受到外部影响而破裂,焦虑性(Anxious)强调了在复杂环境中的不安全感,非线性(Non-Linear)揭示了事物之间非直接的因果关系,而难以理解(Incomprehensible)则表现为信息和知识的晦涩难懂。

在这样的环境之下如何应对呢?你肯定会想到之前文字中描述的“敏捷”概念。现在让我们先放下敏捷概念,退后一步思考……

复杂状态下应对的思路

应对措施的,在管理3.0中也有涉及。在管理3.0的复杂性思维模块中归纳了以下应对措施:

以复杂对复杂(Address complexity with complexity)

相对难于理解,关键点就是你的设计无法作用于结果,而是通过另外的能应对情况的事物进行推进。

使用多种视角(Use a diversity of perspectives)

始终明确我们尽可能需要获得更多角度的信息。

假设主观和共同进化(Assume subjectivity and coevolution)

根据情况要进行调整,系统也根据我们的行为而不停变化。这点其实还好,大家有了敬畏之心就好说。

抄袭和调整(Steal and tweak)

不要不好意思抄袭。这个其实可以自然发生,不用强调。

期望上下文的依赖(Expect dependence on context)

不同地方的情况不一样。

预测、探索、适应(Anticipate, explore, adapt)

强调探索,预测与适应其实是一个自然而然的过程。

缩短反馈周期(Shorten the feedback cycle)

这个不多说,但在压力紧张的状态下,不缩短也不行。

保持选择的开放性(Keep your options open)

始终有更好的选择。

另外,在Wikipedia中Cynefin框架应用的部分写着作为领导者(Leader)的责任:

领导者的责任是不断观察周围的环境,意识到环境的变化,然后根据环境的变化采取正确的行动。试试不同的办法,为可能出现的失败做好准备,随时准备做出改变环境的试验并让新的模式浮现出来。增加互动和交流,使用一些可以激发新思路的方式,开展团队讨论,例如设定障碍以鼓励团队思考,激励并鼓励团队,同时也应该鼓励团队中的不同意见和多种多样的观点。

……

总结上面的内容得到四点内容:

时刻关注环境变化并采取适当行动。

尝试不同方法,为潜在失败做好准备。

实施创新实验并促进新模式浮现。

促进团队互动与交流,鼓励多样性和不同意见。

我们尝试合并两种手段,并剔除在上下文中意义不大的观点得到两个关键点:

1、保持灵活思维和多元视角

在面对复杂情况时,要学会用复杂的方式去应对,关注环境变化并采取适当行动。同时,使用多种视角来分析问题,并预测、探索、适应不断变化的环境。保持选择的开放性,尝试不同的方法,为潜在失败做好准备。

2、促进团队协作和创新

为应对复杂状态,鼓励团队成员之间的互动与交流,激发多样性和不同意见。实施创新实验并促进新模式浮现。同时,学会借鉴和调整其他成功案例,缩短反馈周期,以提高团队的效率和应对能力。

好了,道理讲得差不多了。你会说……

“听过很多道理,依然过不好这一生。”

但是如何更容易达到这两点呢?

我们自己也是一个复杂系统,我们将如何让我们自己保持灵活的思维和多元视角?我们如何能促进我们自己与周围人的协作和创新呢?我们需要具体的手段,而不是看似言之有物的道理。

如何能让我们保持灵活思维和多元视角呢?你需要认为自己的尝试都是一个一个的……

探针:应对复杂性的有效手段

探针就是在校准(Calibration)你的理解与真实世界之间的差距。为什么不是对齐(Alignment)呢?

校准作为在复杂状态下的无奈词汇,相较于对齐(Align)这个词汇,更能准确地描述我们在应对复杂环境时所需要的思维和行动方式。

对齐(Alignment)通常表示将事物排列整齐或与其他事物保持一致。在团队管理和应对复杂环境的背景下,对齐通常强调团队成员在目标、价值观、工作方法等方面达成一致性(通常是与领导对齐)。然而,在复杂状态下,单纯的对齐往往不能解决问题,因为复杂环境中的问题和挑战往往需要团队成员具备多样性的思维和不同的视角来共同解决。

相比之下,校准(Calibration)这一词汇在物理学和工程学中用于描述对测量设备或系统进行调整,以确保其准确性和可靠性。在实际过程中,我们更倾向使用校准这个词汇,就等于承认当前的数据与信息是不准确与可靠的,并且在不停变化的。在团队管理和应对复杂环境的语境下,校准更强调对团队成员的思维和行动进行适时调整(包括领导),以更好地适应不断变化的环境。校准可以包括调整团队成员的角色和责任、优化工作流程和制度、实施创新实验、激发团队成员的潜能等。

涟漪作用的敬畏

当我们面对复杂的现实世界时,很难预测一个决策或行动会如何产生涟漪效应。涟漪效应是指一个初始行为或决策在时间和空间中不断扩散和传播,从而产生连锁反应,对周围环境产生深远影响。我们需要敬畏这种涟漪作用,因为我们无法完全控制和预测其最终结果。

一旦我们任何的行为,头脑中都以探针为名义进行推进,这样就给我们下一次的行动给出足够的空间。因为我们不认为自己的行动是“正确”的。

获得更多信息的行动

在复杂环境中,获得更多信息对于我们做出明智的决策至关重要。而探针正是我们获得更多信息的工具。探针不仅可以帮助我们发现潜在的问题和机会,还可以让我们更深入地了解系统的行为和相互作用。这种对信息的渴求和主动获取将使我们在应对复杂环境时更具策略性和远见。

如果以探针为名,我们的视角始终承认我们可以获得更多信息,这样会自然而然的保持开放心态。任何的行动都是获得新视角,新信息的开始。之前产生效果的作用,在探针视角看来,只是副作用而已。

就如同《极度早退休》[^6] 中描述的 “目标的网络”[^7]一样。我们可以形成一个影响复杂系统的目标网络。

多元信息的输入口

探针作为多元信息的获取途径,有助于我们从多个角度审视复杂问题。将探针这一概念应用于头脑中,我们可以更加主动地寻求各种信息来源,以获取丰富的数据和洞察力。

实际上,在面对复杂环境时,我们可以将探针看作是一种思维方式,以提高我们的观察力和洞察力。将探针应用于我们的思考过程中,我们可以更加关注周围环境的变化,学会从不同的角度分析问题,并寻求多样化的解决方案。

此外,将探针作为多元信息输入的途径,有助于我们建立全面和客观的认识。这将使我们能够避免陷入单一思维模式的陷阱,提高我们应对复杂环境的能力。

综上所述,探针是我们可以让自己保持开放且愿意尝试的手段。但对于“促进团队协作和创新”来说我们需要一个新的概念……

杠杆:优化团队管理的法宝

杠杆这一概念源自物理学,它描述了如何利用一种力量去影响另一种力量,从而达到更大的效果。

作用于人(机制)而不是事

在应对复杂环境中,尤其是团队协作和创新方面,我们可以将杠杆这一概念引入到人际关系和组织结构中,以便更好地促进团队的协作和创新。

首先,我们要关注的是如何在团队中建立良好的人际关系。一个团队中,每个成员都有自己的特长和优势,我们可以将这些特长和优势看作是杠杆,通过有效地整合和协调这些资源,达到更好的团队协作效果。为此,我们需要激发团队成员之间的信任和支持,让他们在协作过程中更加愿意分享自己的想法和经验,从而实现团队的整体进步。

其次,我们要关注的是如何优化组织结构和流程。一个高效的组织结构和流程可以帮助团队成员更好地协作和创新。我们可以将这种组织结构和流程看作是另一种杠杆,通过调整和优化它们,实现更高效的团队协作。为此,我们需要不断地审视现有的组织结构和流程,寻找可以改进的地方,并根据实际情况进行调整。

人其实是应对复杂状态最大的杠杆,杠杆的思路也让我们不停的……

关注在更高维度之上

在应对复杂环境中,我们需要关注具体的事务和问题,这会让我们可能会让我们止步于对事物的应急反应。管理的最终的目标是实现所谓的“法师效果”,即通过对人和机制的优化,实现团队协作和创新能力的最大化。在这个过程中,我们需要运用杠杆原理,找到合适的杠杆点,将有限的资源和能力发挥到最大的效果。

在实际操作中,以下是一些例子来实现关注点的提升:

明确团队愿景与使命:确保团队成员对于团队的目标、价值观和方向有清晰的认识。这将有助于引导成员在面对复杂环境时,能够保持目标一致性,增强团队凝聚力。

建立有效的沟通机制:在复杂环境中,沟通是保持团队协作和创新能力的关键。通过建立透明、高效的沟通渠道,鼓励团队成员积极分享信息、交流想法和反馈问题,有助于形成共识,提高决策质量。

培养跨领域的团队成员:鼓励团队成员学习多种技能,拓展专业知识。这样可以增强团队成员之间的互补性,提高团队整体的解决问题能力,更好地应对复杂环境的挑战。

设立激励机制:通过合适的激励措施,如奖励、晋升等方式,表彰和奖励在团队协作和创新中做出突出贡献的团队成员。这将有助于提高团队成员的积极性和凝聚力。

倡导学习型组织:鼓励团队成员不断学习、进步,提高个人素质和能力。在组织层面上,积极推动知识共享、学习活动和培训项目,以提升团队整体的知识和能力储备。

优化工作流程和制度:通过不断调整和优化团队的工作流程、组织架构和管理制度,以提高团队的运作效率,降低管理成本,更好地应对复杂环境带来的挑战。

你的神奇思路……

结论:杠杆与探针在应对复杂状态中的价值和意义

现实生活中,我们都曾在复杂的团队关系中挣扎,就像在一片黑暗迷雾中摸索前行。但别担心,杠杆与探针就如同锦囊一般,为我们提供了一种在复杂状态中保持头脑清晰和促进团队协作创新的有效方法。

想象一下,探针就像在绝对黑暗中伸出的探索之手,帮助我们在复杂环境中免于头破血流,收集多元信息,发现新的视角和思路。而杠杆呢,就像是在黑暗中大声的呼救声,让我们能够在人际关系和组织机制中找到更加有力的杠杆点,泛起影响的涟漪,从而实现团队协作和创新的最大潜力。

这样让我们在面对复杂挑战时游刃有余。在这个瞬息万变的世界中,杠杆与探针将引导我们在波涛汹涌的复杂状态中拥有信心,实现个人和团队的持续成长与变革的有效推进。所以,当你面对复杂状态的时候,在盲目自信与无助徘徊之间,要记得你拥有这样两个工具。让我们一起在复杂系统中,乘风破浪,勇往直前!

参考

[^1] 还原论 - 维基百科,自由的百科全书

[^3] By Snowden - File:Cynefin framework Feb 2011.jpeg, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53504988

[^4] Stewart, Thomas A. (November 2002). "How to Think With Your Gut". Business 2.0. pp. 4–5. Archived from the original on 5 November 2002. Retrieved 13 July 2019.